Link alle vecchie pagine del KKE

L'EROICA LOTTA DEI COMUNISTI CONTRO IL FASCISMO E I VICOLI CIECHI NELLA STRATEGIA DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Gli antefatti

Alla fine di ottobre del 1923, dopo l'annuncio di una marcia-parodia di fascisti armati (camicie nere) con l'obiettivo di occupare Roma, il re Vittorio Emanuele III consegnò il potere governativo a Benito Mussolini. In realtà, la marcia dei fascisti non si realizzò mai nella portata che le fu attribuita storicamente, mentre le poche migliaia di mal equipaggiati fascisti che si erano radunati fuori Roma avrebbero potuto essere affrontati con facilità dalle forze di polizia e militari. Del resto, anche la precedente violenta azione delle camicie nere si basava non sulle loro forze e capacità, ma sulla provocatoria tolleranza e sostegno delle varie istituzioni e dei repressivi meccanismi dello stato capitalistico. Ciò nonostante, il re, invocando il pericolo (infondato) dello scoppio di una guerra civile e la necessità di evitare lo spargimento di sangue, si rifiutò di firmare un decreto che prevedesse la loro repressione.[1]

Anche così, però, la nomina di Mussolini a primo ministro presupponeva che fosse sostenuto da una base parlamentare più ampia di quella dei 35 deputati (su un totale di 535) eletti alle elezioni politiche (maggio 1921). Il governo Mussolini fu sostenuto dal Partito Popolare Italiano cristiano-democratico, dal Partito Liberale Italiano, dalla Democrazia Sociale (da non confondere con i due partiti socialdemocratici) e dall'Associazione Nazionalista Italiana. In breve, una parte significativa dei cosiddetti partiti borghesi democratici non solo tollerarono l'ascesa del fascismo al potere politico, ma parteciparono anche ai governi Mussolini, aprendo la strada al suo trionfo elettorale con il 66% e 374 seggi nelle elezioni dell'aprile del 1924, generosamente finanziato dal capitale italiano.[2] Poco dopo, nel gennaio del 1925, Mussolini avrebbe sciolto il parlamento.

Tutta la carriera di Mussolini, la tolleranza degli organi statali verso l'azione delle bande fasciste, la collaborazione del re e dei partiti politici borghesi e il multiforme sostegno dei capitalisti italiani dimostrano che il fascismo fu scelto dalla borghesia italiana come la forma più adatta del suo potere politico, al fine di raggiungere due obiettivi interconnessi: a) reprimere il nemico di classe interno, che aveva spaventato il potere capitalista italiano scosso dalla guerra imperialista della Prima Guerra Mondiale durante il cosiddetto "biennio rosso" (1918 - 1920), quando si verificarono estese mobilitazioni operaie e occupazioni di fabbriche del Nord industriale; b) prepararsi militarmente, al fine di perseguire una nuova distribuzione dei mercati, delle sfere di influenza e delle rotte commerciali (dato che lo stato capitalista italiano, pur appartenendo ai vincitori della guerra, era stato danneggiato nella spartizione del bottino di guerra).

Certamente, sotto la guida di Mussolini il potere capitalista, assicurandosi il sostegno dei ceti medi borghesi, realizzò la repressione del movimento operaio-popolare e comunista. Migliaia di comunisti e sindacalisti furono imprigionati, esiliati o persino eliminati dallo stato borghese, dalle sue bande paramilitari e dai sicari dei datori di lavoro. Parallelamente, il regime fascista, orientato dagli obiettivi costanti della politica estera italiana, preparò in molteplici modi il dominio dell'Italia su fonti di ricchezza e importanti rotte commerciali (Mediterraneo, Golfo di Aden).

Il ruolo da protagonista dell'Italia nella costituzione dell'Asse fascista, così come una serie di operazioni belliche e altre azioni (seconda guerra italo-libica e proclamazione della Libia Italiana, attacco all'Etiopia e formazione, insieme a territori dell'Eritrea e della Somalia, dell'Africa Orientale Italiana, campagna nel Nord Africa con l'obiettivo di conquistare l'Egitto, occupazione dell'Albania, attacco alla Grecia e tentativo di annessione delle Isole Ionie), si muovevano in questa direzione. Tuttavia, le gesta dell'imperialismo italiano sui campi di battaglia non furono all'altezza delle aspettative e nella maggior parte dei casi (Nord Africa, Grecia) il mantenimento delle posizioni italiane si basò sull'aiuto delle truppe naziste tedesche. Di conseguenza, dopo la vittoria dell'Armata Rossa a Stalingrado (febbraio 1943), l'ingloriosa fine della campagna in Nord Africa (maggio 1943) e lo sbarco delle truppe angloamericane in Sicilia (luglio 1943), la borghesia italiana comprese che il futuro della guerra era deciso. Ormai la difesa dei suoi interessi, persino la salvezza del suo potere, imponevano il cambio delle alleanze dello stato capitalista italiano nel bel mezzo della guerra.

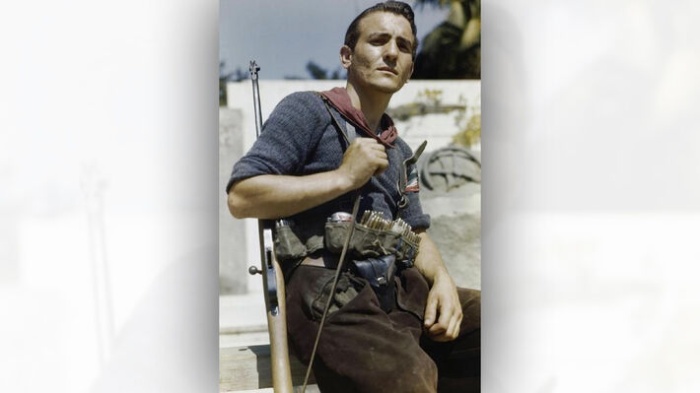

Del resto, erano fresche le memorie di ciò che seguì la fine del precedente Guerra Mondiale e all'interno dell'Italia divampava la resistenza, alla cui avanguardia e guida si trovavano i comunisti italiani. Il PCI, dopo un quindicennio di dure persecuzioni, era riuscito a riportare il suo centro dirigente in Italia nel 1941 e aveva iniziato a ricostruire le sue Organizzazioni di Partito clandestine, in particolare nelle città operaie del Nord.[3] La sua azione non tardò a dare frutti, poiché iniziarono a costituirsi le prime formazioni partigiane, soprattutto nelle zone montuose, ma anche all'interno dei centri urbani. A maggio seguirono anche i primi scioperi nelle fabbriche, che ponevano anche rivendicazioni politiche.

Il 5 marzo 1943, a Torino, chiamata la "Leningrado d'Italia" (a causa delle numerose industrie, della superiorità numerica del proletariato di fabbrica e della rivolta operaia del 1920), migliaia di operai scesero in sciopero nello stabilimento della "Fiat - Mirafiori". Nonostante la vasta repressione, gli scioperi e i sabotaggi alla produzione continuarono e si estesero, inizialmente a Milano e successivamente in tutti i centri industriali del Nord.[4] L' ondata di scioperi dimostrò per la prima volta le potenzialità organizzative di massa della resistenza, alimentò l'azione armata partigiana e spaventò i vertici del regime fascista e i loro alleati internazionali. Hitler, commentando l'incapacità del regime fascista di affrontarla in questo periodo particolarmente critico della guerra, affermò: "Ho sempre detto che in questi casi chiunque mostri anche la minima debolezza, perde".[5]

Una de-fascistizzazione con i fascisti come protagonisti

Nel contesto delineato dagli sviluppi internazionali e interni, all'alba del 25 luglio 1943 il Gran Consiglio del Fascismo, un organo che lo stesso Mussolini aveva costituito, nella sua ultima, lunghissima seduta decise di destituirlo. Lo stesso pomeriggio il re d'Italia ordinò il suo arresto e diede l'incarico di formare un governo al maresciallo Pietro Badoglio, ex governatore della Libia Italiana, comandante delle forze militari italiane durante la guerra d'Etiopia, poi viceré dell'Africa Orientale Italiana e infine capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano durante l'occupazione dell'Albania, la guerra italo-greca e gli anni successivi.[6] Era evidente che la "nuova", nominalmente antifascista, ma sempre capitalistica Italia sarebbe stata costruita con gli stessi materiali che avevano edificato in precedenza il fascismo italiano.

Il maresciallo Badoglio sarebbe passato alla storia per l'annuncio dell'armistizio dell'Italia (8 settembre 1943), che recitava: «Il governo italiano, constatata l'impossibilità di proseguire l'impari lotta contro la soverchiante potenza dell'avversario e con l'intenzione di preservare la Nazione da ulteriori e più gravi disastri, ha richiesto l'armistizio al Generale Eisenhower, Comandante Supremo delle forze alleate angloamericane. La richiesta è stata accettata. Di conseguenza, ogni atto di ostilità da parte delle forze italiane contro le forze angloamericane deve cessare in ogni luogo. Dobbiamo però reagire a possibili attacchi provenienti da qualsiasi altra parte».[7]

La direttiva di Badoglio non fu applicata immediatamente e tempestivamente dalle truppe italiane, almeno per quanto riguardava possibili attacchi tedeschi. Subito dopo l'armistizio, le truppe naziste che si trovavano sul territorio italiano disarmarono quelle italiane, occuparono i 2/3 del paese (Italia centrale e settentrionale), dove si concentravano anche i più importanti centri industriali, e proclamarono lo stato d'assedio.[8]

Il 12 settembre, paracadutisti tedeschi liberarono Mussolini e lo condussero a Monaco, dove incontrò Hitler. Il 23 settembre, Mussolini tornò nel nord Italia e annunciò la costituzione della cosiddetta "Repubblica Sociale Italiana", rimasta nota nella storia come regime di Salò (dalla sede del governo). Il regime di Mussolini si basava principalmente sulla forza delle armi tedesche e sul sostegno di alcuni suoi fedeli seguaci.[9]

Nello stesso periodo, i nuovi capi politici del potere capitalistico italiano, avendo insediato il proprio governo a Roma, si dimostravano più determinati ed efficaci nell'affrontare le forze operaie e popolari che partecipavano alla Resistenza. Del resto, nel caso dell'Italia, la precedente contestazione del regime fascista significava anche opposizione alle priorità dell'intera borghesia. Di conseguenza, c'era il timore che i comunisti avrebbero sfruttato il fermento causato dalla transizione governativa, il prestigio che avevano acquisito grazie alla lunga e eroica azione contro il regime fascista e le armi dei partigiani, al fine di contestare il potere capitalista. Così, il nuovo capo dell'esercito della Repubblica Italiana, Mario Roatta, noto anche come "Bestia Nera", a causa delle sue "imprese" nella Jugoslavia occupata[10], ordinò la decisa repressione delle massicce manifestazioni operaie e popolari che scoppiarono dopo l'annuncio dell'armistizio: «Qualsiasi pietà mostrata durante la repressione costituisce un crimine. (...) Poco sangue all'inizio salverà fiumi di sangue in seguito. (...) Sparate aggressivamente e colpite come in battaglia».[11] Tuttavia, lo scontro di classe non arrivò al culmine, da un lato perché presto in difesa del governo Badoglio accorsero le truppe angloamericane, dall'altro a causa della posizione del Partito Comunista Italiano (come fu ridenominato il PCI dopo l'autoscioglimento dell'Internazionale Comunista).

Un giorno dopo l'annuncio dell'armistizio, il PCI, seguendo la linea politica dell'Internazionale Comunista dissolta, invitò inaspettatamente tutti i partiti a partecipare alla formazione di un governo di unità nazionale con primo ministro Badoglio. Analogamente, promosse l'unità delle organizzazioni di resistenza che guidava con forze e partiti borghesi, nel quadro del Comitato di Liberazione Nazionale. Benché Badoglio ignorasse la mano tesa dal PCI, nel Comitato di Liberazione Nazionale parteciparono la Democrazia Cristiana (successore del Partito Popolare), il Partito Liberale Italiano, il Partito d'Azione e i due partiti socialdemocratici.[12] Simile fu la composizione del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, costituito poco dopo. In altre parole, il PCI si alleava con forze borghesi che si dichiaravano decise a lottare contro il fascismo, ma che in precedenza avevano acconsentito alla sua ascesa e avevano partecipato ai governi di Mussolini.

La cosiddetta "svolta di Salerno" da parte del PCI si sarebbe completata dopo il ritorno di Palmiro Togliatti da Mosca (marzo 1944). Togliatti sottolineò che il Partito perseguiva il ripristino della democrazia borghese, anche se ciò presupponeva il simultaneo riconoscimento della monarchia e, rivolgendosi ai dirigenti del PCI, osservò: «2. L'insurrezione che desideriamo non deve essere l'insurrezione di un partito politico o di una parte del fronte antifascista. Deve essere l'insurrezione di tutto il popolo della nazione. 3. Ricordate sempre che lo scopo dell'insurrezione non è l'imposizione di una riforma politica e sociale nel senso socialista o comunista. Lo scopo dell'insurrezione è la liberazione e la distruzione del fascismo. Tutti gli altri problemi saranno risolti dal popolo attraverso la libera consultazione di massa e l'elezione di un Parlamento».[13]

Queste specifiche prese di posizione, che hanno pregiudicato la direzione del movimento partigiano, non costituivano una peculiarità italiana. Riflettevano debolezze più generali nelle elaborazioni del Movimento Comunista Internazionale, che non riuscì a delineare una strategia di uscita dalla guerra a vantaggio delle forze operaie e popolari, cioè una strategia rivoluzionaria che avrebbe combinato la lotta contro il fascismo-nazismo con la lotta per il rovesciamento del potere capitalista.

È emblematico che prima della sua partenza per l'Italia, Togliatti consegnò un promemoria all'ex segretario dell'Internazionale Comunista, Georgi Dimitrov, intitolato "I compiti immediati dei comunisti in Italia", dove sosteneva che i comunisti dovevano rifiutare la partecipazione al governo Badoglio e chiedere le "dimissioni del re, come complice nell'instaurazione del regime fascista e in tutti i crimini di Mussolini". Sebbene quanto sopra non escludesse l'alleanza del PCI con forze politiche borghesi, dato che proponeva la partecipazione a un governo guidato dal conte Sforza, né si discostasse dalla linea generale del fronte antifascista, il ministro degli Esteri dell'URSS, V. Molotov, consegnò a Togliatti - con la conoscenza del governo sovietico - un promemoria che includeva le seguenti istruzioni: "1. Non chiedere le dimissioni immediate del re. 2) I comunisti possono entrare nel governo Badoglio. 3) Concentrare i loro sforzi sullo sviluppo dell'unità nella lotta contro i tedeschi".[14]

La Rossa Primavera che non fu conquistata

L'azione clandestina del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia fu accompagnata da una crescita della forza delle formazioni partigiane. Anzi, molti di coloro che il regime di Salò tentava di reclutare preferirono la via della montagna e l'adesione alle forze partigiane. Queste ultime, nel periodo da giugno a novembre del 1944, partendo da zone montuose, con il sostegno delle masse operaie e popolari e combattendo con armamento scarso ma con impareggiabile eroismo, riuscirono a liberare oltre 20 zone nei territori occupati dai tedeschi. Queste furono chiamate dalle forze operaie e popolari repubbliche partigiane, avevano una vasta estensione ed erano abitate da decine di migliaia di persone. Indicativamente, la cosiddetta repubblica partigiana dell'Alto Monferrato comprendeva una zona di 150.000 abitanti, mentre per 23 giorni i partigiani riuscirono a liberare anche il centro urbano di Alba.[15]

Nelle zone liberate, in particolare nelle più importanti tra queste, con il maggior numero di abitanti e mantenute sotto il controllo partigiano più a lungo, l'epurazione degli organi del regime di Salò e delle truppe tedesche richiese un nuovo modo di organizzare la vita quotidiana e di soddisfare i bisogni primari della popolazione. Sebbene tra i 100.000 partigiani che operavano nella zona occupata dai tedeschi nell'estate del 1944[16] più della metà appartenesse alle Brigate "Garibaldi" a guida comunista (i cui capi erano i dirigenti del PCI Pietro Secchia e Luigi Longo) e in molte zone liberate fossero chiaramente la maggioranza[17], a differenza di quanto accadde nello stesso periodo in Jugoslavia e Grecia, non si tentò la costituzione di istituzioni locali di Amministrazione, Istruzione e Giustizia nate dal popolo. Al contrario, al di là di casi isolati - da attribuire a iniziative di dirigenti locali dei partigiani o del PCI - fu promossa la restaurazione di elementari funzioni dello stato capitalistico, proprio a causa della direzione politica centrale del PCI.[18]

Nello stesso contesto, il PCI si impegnò a non rendere autonoma l'azione delle Brigate "Garibaldi" e più in generale delle sue Organizzazioni dalle corrispondenti operazioni delle forze armate borghesi, e soprattutto delle truppe angloamericane. Così, nonostante la forza dei partigiani crescesse nei mesi successivi (si calcola che poco prima della liberazione raggiungessero le 250.000 unità)[19], non si perseguì il loro scontro diretto con le truppe tedesche e del regime di Salò, con l'obiettivo di liberare grandi città.

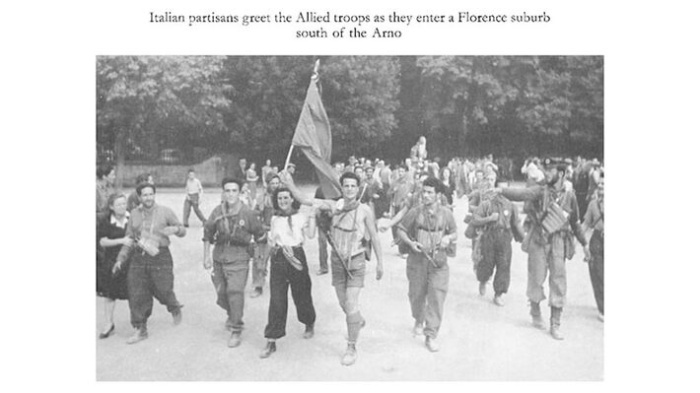

Alla fine, le truppe angloamericane si mossero verso nord solo nell'aprile del 1945, quando ormai l'Armata Rossa aveva completato la liberazione della Polonia, dell'Ungheria e dell'Austria, iniziava la battaglia della Cecoslovacchia ed era certo che presto avrebbe avanzato nei territori tedeschi.20 Fu allora che americani e britannici chiesero anche la collaborazione delle forze partigiane.

Come giorno di insurrezione generalizzata fu stabilito il 26 aprile 1945. I partigiani comunisti ebbero un ruolo da protagonisti nella liberazione dei centri industriali, come Bologna, Torino, Milano, Genova ecc., dove il PCI godeva anche di una significativa influenza politica. In molti casi completarono, con la collaborazione delle Organizzazioni di Partito clandestine e della popolazione locale, la liberazione delle città prima dell'arrivo delle truppe angloamericane, che sostanzialmente non ebbero bisogno di combattere. Indicativamente, a Torino 15.000 combattenti della Brigata "Garibaldi" neutralizzarono ogni reazione dei fascisti locali e degli occupanti tedeschi, liberando la città casa per casa.[21]

Entro il 2 maggio le forze tedesche si erano arrese. Tuttavia la tanto attesa Rossa Primavera non giunse, nella misura in cui la liberazione fu accompagnata dalla restaurazione del funzionamento dello stato capitalista italiano. L'eroico atteggiamento dei partigiani comunisti e l'iniziativa autonoma delle masse operaie e popolari non poterono risolvere i problemi strategici del PCI e del Movimento Comunista Internazionale.

Il PCI definì gli eventi del periodo "rivoluzione democratica antifascista" e insistette sulla formazione di un governo di unità nazionale che, sebbene volesse definirsi antifascista, includeva forze borghesi che avevano collaborato con il fascismo e non sarebbe potuto andare diversamente, poiché il fascismo italiano era una creazione del capitalismo italiano.

Contrariamente alle sue analisi prebelliche, il PCI non considerava più la democrazia parlamentare borghese come una veste dello sfruttamento di classe, ma come un mezzo per la conquista pacifica e parlamentare del potere socialista. Da questo punto di vista, considerava obiettivo primario quello di sventare i piani della reazione capitalista, che desiderava la sua esclusione dal governo. In realtà, però, le più importanti forze borghesi, così come anche gli USA e la Gran Bretagna, avendo elaborato un piano di integrazione delle masse operaie e popolari e valutando la voce in capitolo del PCI al loro interno, consideravano preferibile la sua partecipazione al governo, piuttosto che una sua esclusione, che avrebbe potuto innescare tendenze di rovesciamento del potere capitalista.[22]

In questo contesto e data l'assenza di una strategia rivoluzionaria, persino la punizione di alcuni esponenti del regime fascista e l'esecuzione dello stesso Mussolini da parte dei partigiani comunisti nel primo periodo, pur essendo state condannate da alcune forze borghesi conservatrici, non spaventarono il potere capitalista italiano e i suoi nuovi alleati internazionali. Al contrario, contribuirono anche a scaricare la giustificata rabbia operaia e popolare. Del resto, una serie di esponenti del regime fascista che non avevano seguito il governo Badoglio rischiavano di rivelare le relazioni della borghesia e dei politici borghesi con il fascismo, turbando la stabilità del nuovo governo.

D'altra parte, la partecipazione dei comunisti al governo non assicurò nemmeno misure temporanee a favore delle forze operaie e popolari. Nel periodo immediatamente successivo [alla fine della guerra, NdT] l'inflazione galoppava e la disoccupazione assunse dimensioni senza precedenti. Nello stesso periodo i capitalisti italiani che avevano sostenuto decisamente Mussolini rimasero impuniti, ricavando nuovi profitti dalla ricostruzione postbellica del paese (presto sarebbero stati rafforzati anche dal Piano Marshall). Inoltre, il cosiddetto governo antifascista tolse ogni riconoscimento istituzionale ai Comitati di Liberazione Nazionale e contemporaneamente, con un decreto firmato dallo stesso Togliatti come ministro della Giustizia, furono amnistiati molti degli esponenti del regime fascista. Infine il PCI, partecipando al governo, riconobbe persino i privilegi che Mussolini aveva concesso al Vaticano.[23]

Il PCI fu estromesso dal governo quando il potere capitalista italiano sentì di aver superato definitivamente lo scoglio della sua destabilizzazione bellica e lo stesso partito si era sufficientemente logorato nella coscienza delle masse operaie e popolari, a causa della sua partecipazione alla gestione borghese antipopolare.

Invece di un epilogo

Molti studiosi del periodo sostengono che la politica del PCI costituiva un adattamento alla realtà del suo paese, dove era di stanza un numero significativo di truppe angloamericane.[24] È vero che il confronto con l'imperialismo americano e britannico sarebbe stato difficile (specialmente dopo il 1945 e fino al 1949, quando gli USA detenevano il monopolio della bomba atomica ed era diffuso il timore di un attacco all'URSS e ai paesi dove si sarebbe tentata una rivoluzione socialista). Tuttavia, le possibilità di lotta per la conquista del potere operaio rivoluzionario riguardavano anche altri paesi, come la Grecia, mentre il movimento operaio e popolare armato che si diffuse in tutta Europa inflisse grandi scosse al potere capitalista, che riguardavano sia la forza economica che militare di stati capitalistici come la Gran Bretagna. Del resto, anche la successiva evoluzione della lotta di classe (ad esempio a Cuba o in Vietnam) dimostrò la forza della lotta armata operaia e popolare anche quando utilizzava mezzi tecnologicamente inferiori.

Certo è che la stabilità dei rapporti di forza postbellici a vantaggio della costruzione socialista sarebbe dipesa dalla vittoria delle rivoluzioni socialiste nel maggior numero possibile di paesi. Questa linea non riuscì ad essere elaborata dal Movimento Comunista Internazionale in tempo e in modo generalizzato, così da non perdere le "opportunità" che creò la guerra imperialista e questo riguarda anche l'Italia, con riferimento alla quale alcuni fino ad oggi esaltano il "realismo politico" del PCI, al fine di contrapporlo alla lotta dell'Esercito Democratico Greco, che definiscono avventuristica. Al contrario, la lezione che emerge dallo studio del periodo è che il "realismo politico" del PCI portò al lungo "compromesso storico", alla sua metamorfosi e dissoluzione, mentre la lotta - pur tardiva e con contraddizioni - del KKE attraverso il DSE costituì l'eredità per il mantenimento del suo nucleo di classe e la sua resistenza al revisionismo "eurocomunista".

Riferimenti

- Patricia Knight, «Mussolini and Fascism», Routledge Editions, Londra & New York, 2013, pp. 24-30.

- Alexander De Grand, «Italian Fascism. Its Origins and Development», Nebraska University Press, Lincoln & Londra, p. 51.

- Donald Sassoon, «Contemporary Italy. Society and Politics», Longman Editions, Londra & New York, 1997, pp. 254-256.

- Timothy W. Mason, «The Turin Strikes of March 1943» in Jane Caplan (a cura di), «Nazism, Fascism and the Working Class», Cambridge University Press, Cambridge & New York, pp. 74-75.

- David Broder, «The Rebirth of Italian Communism 1943 - 1944», Palgrave Macmillan Editions, Cham 2021, p. 59.

- Philip Morgan, «The Fall of Mussolini», Oxford University Press, Oxford & New York, 2009, p. 11.

- Charles F. Dellzel, «Mediterranean Fascism 1919 - 1945. Selected Documents», Macmillan Press, New York, 1970, p. 224.

- Ministero della Difesa dell'URSS, «Seconda Guerra Mondiale, 1939 - 1945», vol. II, ed. «Kypseli», Atene, 1959, p. 181, e Stanislao G. Pugliese, «Fascism, Anti-Fascism and Resistance in Italy, 1919 to Present», Rowman & Littlefield Publishers, Oxford & New York, 2004, p. 19.

- H. James Bargwyn, «Mussolini and the Sale Republic, 1943-1945», Palgrave Macmillan Editions, Cham, 2018, pp. 16-17.

- James Holland, «Sicily '43: The First Assault on Fortress Europe», Bantam Press, Londra, 2020, p. 61.

- Come citato in H. James Bargwyn, «Mussolini and the Sale Republic, 1943-1945», Palgrave Macmillan Editions, Cham, 2018, p. 6.

- Marc Gilbert - Robert K. Nilsson, «Historical Dictionary of Modern Italy», Scarecrow Press, Maryland & Plymouth, 2007, p. 105.

- David Travis, «Communist and Resistance in Italy (1943-1948)» in Tony Judt, «Resistance and Revolution in Mediterranean Europe», Routledge Editions, Londra & New York, 1989, p. 92.

- Come citato dal PB del CC del KKE, «Prefazione» a «Documenti delle Conferenze Alleate della Seconda Guerra Mondiale. Yalta - Mosca - Teheran - Potsdam», ed. «Synchroni Epochi», Atene, 2024, p. 70.

- Gerd Rainer-Horn, «The Moment of Liberation in Western Europe. Power Struggles and Rebellions, 1943 - 1948», Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 84.

- Giovani di Capua, «Resistenzialismo versus Resistenza», Rubbettino Editore, p. 77.

- Giorgio Bocca, «Storia dell'Italia partigiana», Mondadori Editore, Milano, 1996, p. 494.

- Gerd Rainer-Horn, «The Moment of Liberation in Western Europe. Power Struggles and Rebellions, 1943 - 1948», Oxford University Press, Oxford, 2020, pp. 85-86.

- Giovani di Capua, «Resistenzialismo versus Resistenza», Rubbettino Editore, p. 77.

- PB del CC del KKE, «Prefazione» a «Documenti delle Conferenze Alleate della Seconda Guerra Mondiale. Yalta - Mosca - Teheran - Potsdam», ed. «Synchroni Epochi», Atene, 2024, p. 47.

- Ivan T. Berend, «Modern European Economy», Routledge Editions, Londra & New York, 2013, p. 185.

- Ennio di Nolfo, «The United States and the PCI: The Years of Policy Formation, 1942 - 1946».

- Kostas Skolarikos, «Eurocomunismo: Teoria e strategia a favore del capitale», ed. «Synchroni Epochi», Atene, 2015, p. 45.

- Silvio Pons, «Stalin and the Italian Communists» in Melvyn P. Leffler - David S. Painter, «Origins of the Cold War, Routledge Editions», New York, 2004, pp. 205-216.

Di Kostas SKOLARIKOS*

K. Skolarikos è membro del CC del KKE e responsabile del Dipartimento di Storia del CC

Pubblicato sul quotidiano "Rizospastis", organo del CC del KKE, il 13/04/2025